STAFF BLOG

スタッフブログ

STAFF BLOG

スタッフブログ

EVENT

2025年04月18日

富岡製糸場

こんにちは。

今回は世界遺産にも登録されている日本の近代化遺産、富岡製糸場について紹介します。

富岡製糸場は明治5年に操業開始。

江戸時代末期の開国後、主要産業であった生糸の生産力強化のための官営の模範工場として設立されました。

製糸技術者ブリュナー、建築技術者バスチャンなど、フランス人技術者により設計され、

建築においては、バスチャンの設計図をもとに日本人の手によって建てられた和洋折衷の様式です。

生糸は年に一回しか取れなかったため、年間を通してとれるように農業とも連携を取り、技術革新を図ったのがこの施設群ということになります。

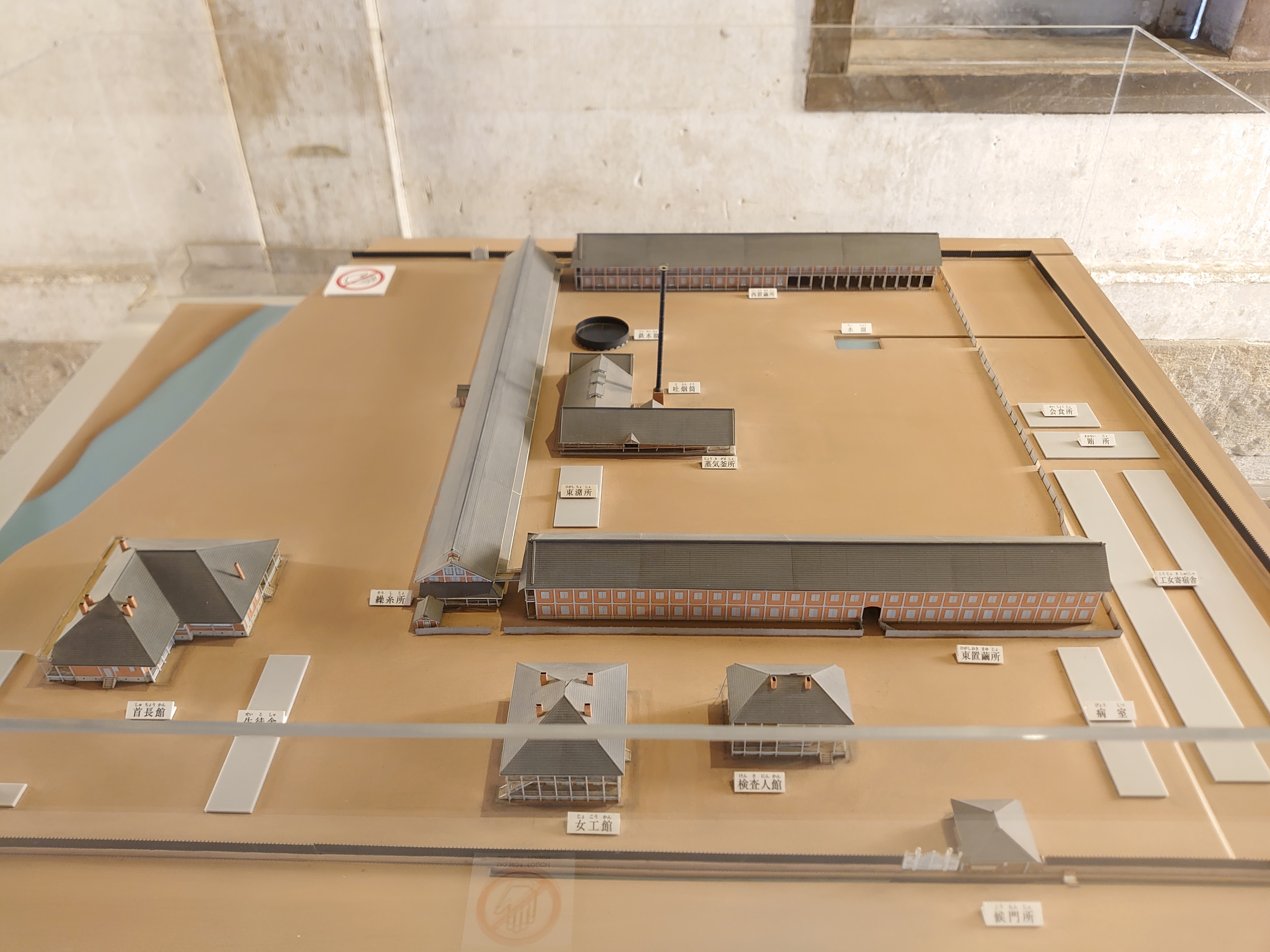

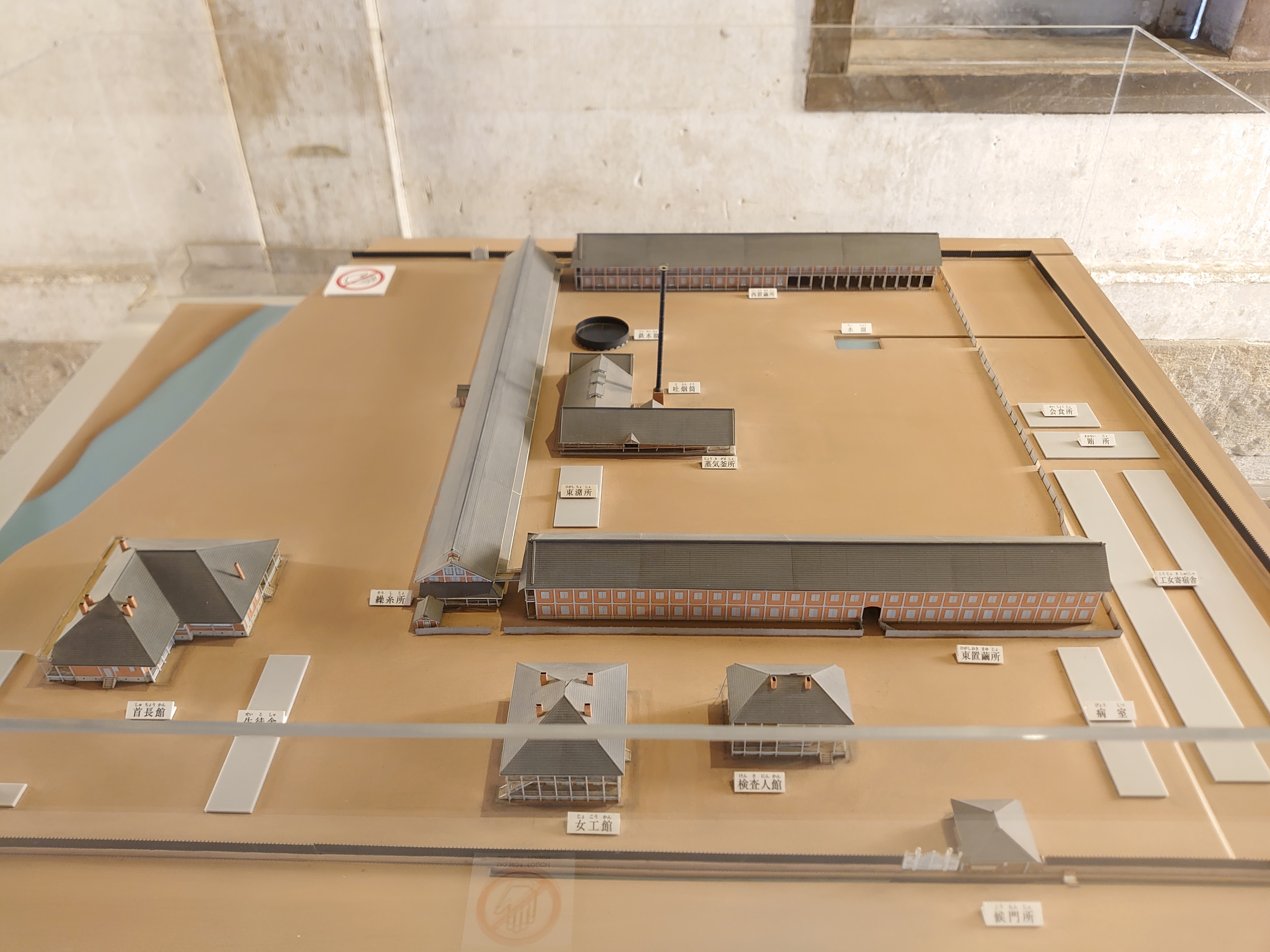

敷地内は、繰糸所、東置繭場、西置繭場の3棟がコの字型に配置され、周囲に関連施設が取り巻くという配置構成です。

長大な主要3棟はすべて木骨煉瓦造と呼ばれる構法です。

木骨煉瓦造は木の軸組である柱梁の間に煉瓦を積んでいく工法で、煉瓦壁自体は構造体ではないそうです。(面内方向の耐力壁的な役割はありそうですが)

【東置繭所】

【西置繭所】

小屋組みは通し柱と挟み梁を用いた変形型のキングポストトラス。

洋小屋のトラスは大スパンに適している構造ですが、通し柱が用いられまだ軸組工法の名残がうかがえます。

西置繭所においては、耐震補強も兼ねたハウスインハウスという工法により、展示スペースやホールが挿入されています

東、西置繭所はともにコの字の内側に向けてバルコニーが設置されています。

コロニアルスタイルにも似ているようなこの意匠ですが、近代の煉瓦造倉庫などではあまり見ない意匠です。

【繰糸所】

換気のための越屋根と大きな窓が特徴。北面を覗くと開口部が大きく煉瓦壁の面積が小さいのが分かりました。

内部は操業時からの設備がそのまま展示されています

煉瓦造の工場や倉庫と言えば、

・妻側においては三角形のペディメントを屋根面より高く立ち上げパラペットのような納まりになる

・平側においては、軒蛇腹(コーニス)という形で何段か持ち出して軒先の荷重を受ける

という特徴がありますが、ここでは妻平とも屋根が壁面より飛び出しています。

煉瓦造ではなく木骨煉瓦造であることの特徴が屋根に表れていますね。

煉瓦造

煉瓦造  木骨煉瓦造

木骨煉瓦造

一連の建築で使用された煉瓦は国内で生産し始めた当初のもので大きさはまばら、積み方も粗雑だそうです。

積み方はフランス積み。

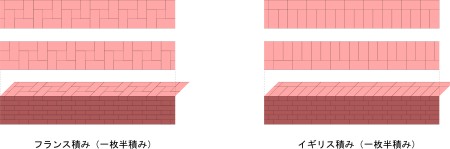

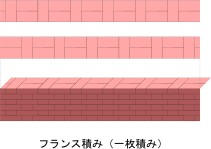

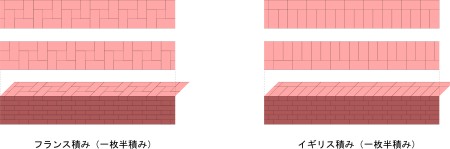

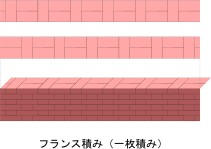

勘違いしていたのですが、富岡製糸場の煉瓦はフランス積みでも下図のような一枚半積みだと思っていましたが、(イギリス積みも比較参考として図示)

実は1枚半積みではなく1枚積みだったということが展示内容からわかりました

確かに木骨煉瓦造という木造の梁に煉瓦の荷重がかかる構造では合理的な工法だと勝手に納得しています。

つまり、壁に使われる煉瓦がフランス積みである理由は、

「フランス人技師により伝えられた技術を再現するため、わざわざ半桝を含む卍型の積み方をしていた」

のではなく実際は、

「木の柱梁間に嵌め込んでいくということから、個数(重量)も手間も少なくて済むよりシンプルな方法で積んでいた」

といったところでしょうか

バルコニーを支える柱になぜか一ヶ所だけ設けられた実肘木(雨樋の後ろ)

おそらく建具の転用により一ヶ所だけ高さの違う2階の開口部(左から3番目)

完成から150年も経つ建築なので度々改修工事も行われおり、不思議なところもありますが、その痕跡が今に残っている点でも貴重な建築。

とても勉強になりました。

池内

今回は世界遺産にも登録されている日本の近代化遺産、富岡製糸場について紹介します。

富岡製糸場は明治5年に操業開始。

江戸時代末期の開国後、主要産業であった生糸の生産力強化のための官営の模範工場として設立されました。

製糸技術者ブリュナー、建築技術者バスチャンなど、フランス人技術者により設計され、

建築においては、バスチャンの設計図をもとに日本人の手によって建てられた和洋折衷の様式です。

生糸は年に一回しか取れなかったため、年間を通してとれるように農業とも連携を取り、技術革新を図ったのがこの施設群ということになります。

敷地内は、繰糸所、東置繭場、西置繭場の3棟がコの字型に配置され、周囲に関連施設が取り巻くという配置構成です。

長大な主要3棟はすべて木骨煉瓦造と呼ばれる構法です。

木骨煉瓦造は木の軸組である柱梁の間に煉瓦を積んでいく工法で、煉瓦壁自体は構造体ではないそうです。(面内方向の耐力壁的な役割はありそうですが)

【東置繭所】

【西置繭所】

小屋組みは通し柱と挟み梁を用いた変形型のキングポストトラス。

洋小屋のトラスは大スパンに適している構造ですが、通し柱が用いられまだ軸組工法の名残がうかがえます。

西置繭所においては、耐震補強も兼ねたハウスインハウスという工法により、展示スペースやホールが挿入されています

東、西置繭所はともにコの字の内側に向けてバルコニーが設置されています。

コロニアルスタイルにも似ているようなこの意匠ですが、近代の煉瓦造倉庫などではあまり見ない意匠です。

【繰糸所】

換気のための越屋根と大きな窓が特徴。北面を覗くと開口部が大きく煉瓦壁の面積が小さいのが分かりました。

内部は操業時からの設備がそのまま展示されています

煉瓦造の工場や倉庫と言えば、

・妻側においては三角形のペディメントを屋根面より高く立ち上げパラペットのような納まりになる

・平側においては、軒蛇腹(コーニス)という形で何段か持ち出して軒先の荷重を受ける

という特徴がありますが、ここでは妻平とも屋根が壁面より飛び出しています。

煉瓦造ではなく木骨煉瓦造であることの特徴が屋根に表れていますね。

煉瓦造

煉瓦造  木骨煉瓦造

木骨煉瓦造一連の建築で使用された煉瓦は国内で生産し始めた当初のもので大きさはまばら、積み方も粗雑だそうです。

積み方はフランス積み。

勘違いしていたのですが、富岡製糸場の煉瓦はフランス積みでも下図のような一枚半積みだと思っていましたが、(イギリス積みも比較参考として図示)

実は1枚半積みではなく1枚積みだったということが展示内容からわかりました

確かに木骨煉瓦造という木造の梁に煉瓦の荷重がかかる構造では合理的な工法だと勝手に納得しています。

つまり、壁に使われる煉瓦がフランス積みである理由は、

「フランス人技師により伝えられた技術を再現するため、わざわざ半桝を含む卍型の積み方をしていた」

のではなく実際は、

「木の柱梁間に嵌め込んでいくということから、個数(重量)も手間も少なくて済むよりシンプルな方法で積んでいた」

といったところでしょうか

バルコニーを支える柱になぜか一ヶ所だけ設けられた実肘木(雨樋の後ろ)

おそらく建具の転用により一ヶ所だけ高さの違う2階の開口部(左から3番目)

完成から150年も経つ建築なので度々改修工事も行われおり、不思議なところもありますが、その痕跡が今に残っている点でも貴重な建築。

とても勉強になりました。

池内