STAFF BLOG

スタッフブログ

STAFF BLOG

スタッフブログ

EVENT

2025年08月29日

未来/過去 文明/文化

1970年に開催された大阪万博のテーマは「人類の進歩と調和」

建築家、丹下健三は「お祭り広場」を設計し、プロデューサーとしても万博に関わりました。

岡本太郎が手掛けた「太陽の塔」は強烈なインパクトと存在感があり、70年万博のシンボルとして今に残っています。

それ以外に関わった著名人は黒川紀章、菊竹清訓、磯崎新といった建築家たちのほか、イサム・ノグチ、ジョアン・ミロ、コシノ・ジュンコ、谷川俊太郎、円谷英二、阿部公房と錚々たる面子が名を連ねました。

こちらは前川國男が設計した「鉄鋼館」、現在は「EXPO’70 パビリオン」として当時の万博の資料や映像を展示しています。

内部はコロシアムのようなスペースシアター

1970年の万博の映像記録や資料から振り返ると、当時最先端の技術で建設されたパビリオンはしばしばレトロフューチャーと形容され、現代から見ても異世界のような情景でした。

未来に対する夢や期待に満ち溢れ、その様が熱狂的であったことが窺えます。

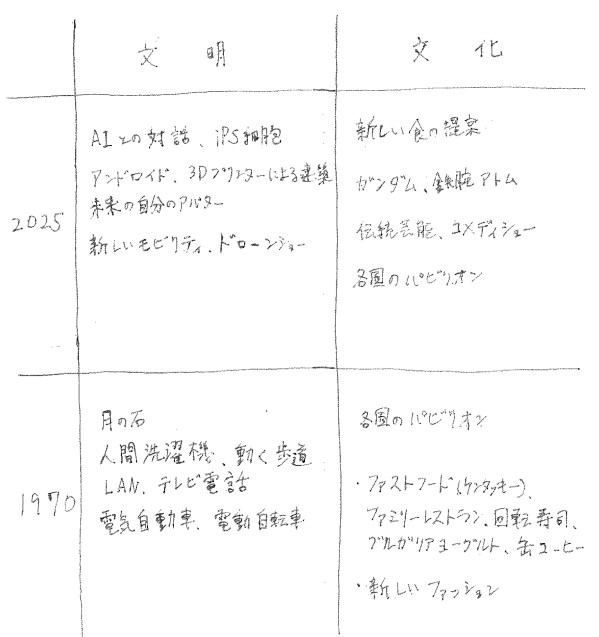

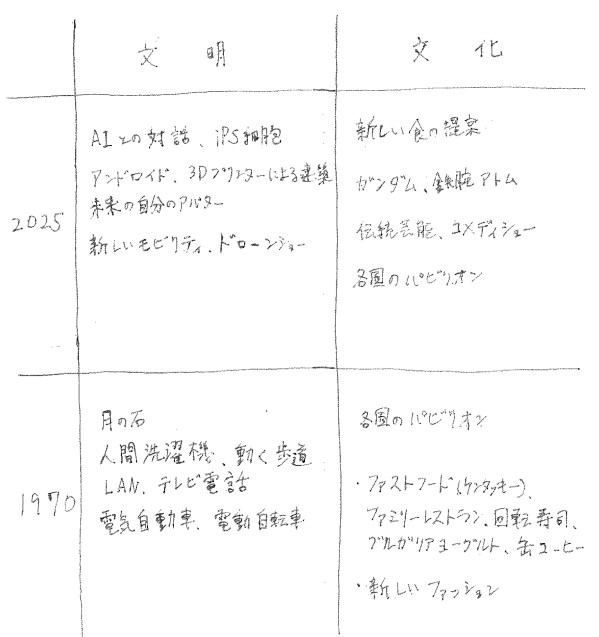

ところで、今も昔も万博での展示は文明/文化に類別できるのではないかと考えています。

文明的な展示:最新テクノロジーや未来社会の提案

文化的な展示:各国各地域の歴史・風習・食事・ファッション

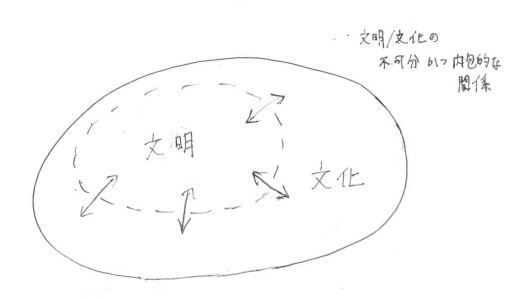

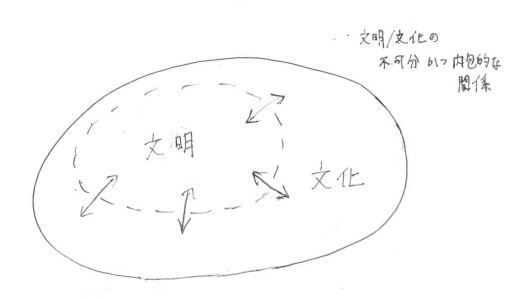

しかし文明と文化の境界は実は曖昧で、中には相互に行き来するモノやコトもあります。

文明→文化:インターネットの登場により不特定多数の人々との交流が生まれる

文化→文明:素描に用いられたカメラ・オブスキュラから、立体的に空間を把握できる3Dカメラへの進化

考えてみれば、建築や都市は文明的であり文化的でもあるともいえます。

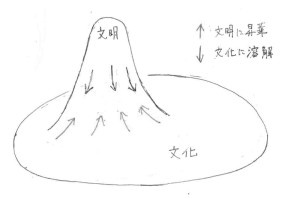

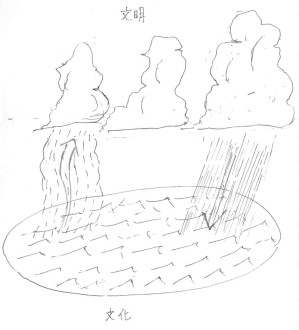

文明/文化の図式を再考してみると、文化の中から文明が育ち、文明は文化に馴染み、両者は不可分な関係性

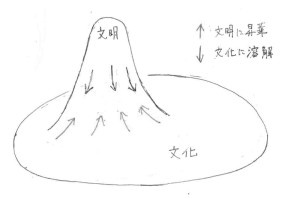

さらに文明は技術が集積し突出した事象、文化は土着的なものというイメージ

文明の恩恵は人類全体が受けられるものでもある

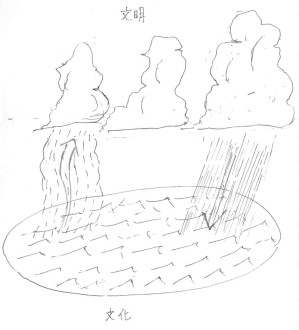

境界のない空を漂う雲=文明と、海域・海流の特徴を持つ海=文化のイメージ

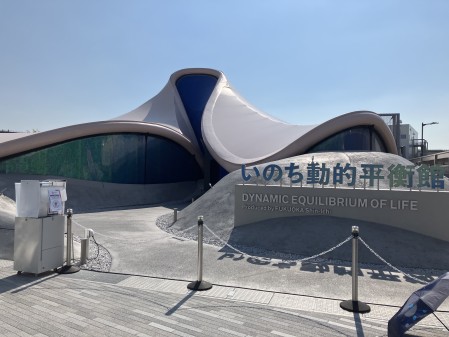

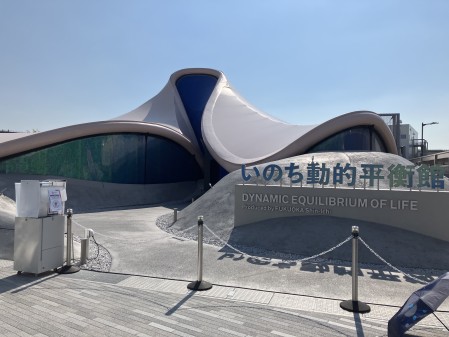

話は戻って7月に研修で行った大阪・関西万博。

2025年大阪・関西万博のテーマは、「いのち輝く未来社会のデザイン」

展示されている内容はやはり、最新もしくはこれから期待されるテクノロジー(文明)と各国各地域の歴史と営み(文化)に大きく分けられそうです。

ただし、70年当時のように最新テクノロジーにただ期待するのではなく、これまでの人類の営みや社会のあり方を問い直し、それらとどのように付き合っていくのか。そういった価値観の深化が求められているように感じました。

左 いのち動的平衡館 右 null2

また共生、共鳴、共創といったキーワードが現すように、自分と他者が違うことを受入れ、しかしながらバラバラではなく一つの体系として共存することもテーマの一つだと感じました。

左 Better Co-Being 右 Dialogue Theater -いのちのあかし-

ただ投げかけられたメッセージは難解で答えのない問い掛けが多く、咀嚼するのに少し時間がかかりそうです。

55年前と現在では未来に対するまなざしは変化していると思います。

55年後、2080年の未来社会はどのようになっているのでしょうか。

逆に55年後の2080年を生きる人々は、この万博をどのように振り返るのでしょうか。

そう考えると、この万博を体験したことは貴重な意味を持つような気がします。

池内

建築家、丹下健三は「お祭り広場」を設計し、プロデューサーとしても万博に関わりました。

岡本太郎が手掛けた「太陽の塔」は強烈なインパクトと存在感があり、70年万博のシンボルとして今に残っています。

それ以外に関わった著名人は黒川紀章、菊竹清訓、磯崎新といった建築家たちのほか、イサム・ノグチ、ジョアン・ミロ、コシノ・ジュンコ、谷川俊太郎、円谷英二、阿部公房と錚々たる面子が名を連ねました。

こちらは前川國男が設計した「鉄鋼館」、現在は「EXPO’70 パビリオン」として当時の万博の資料や映像を展示しています。

内部はコロシアムのようなスペースシアター

1970年の万博の映像記録や資料から振り返ると、当時最先端の技術で建設されたパビリオンはしばしばレトロフューチャーと形容され、現代から見ても異世界のような情景でした。

未来に対する夢や期待に満ち溢れ、その様が熱狂的であったことが窺えます。

ところで、今も昔も万博での展示は文明/文化に類別できるのではないかと考えています。

文明的な展示:最新テクノロジーや未来社会の提案

文化的な展示:各国各地域の歴史・風習・食事・ファッション

しかし文明と文化の境界は実は曖昧で、中には相互に行き来するモノやコトもあります。

文明→文化:インターネットの登場により不特定多数の人々との交流が生まれる

文化→文明:素描に用いられたカメラ・オブスキュラから、立体的に空間を把握できる3Dカメラへの進化

考えてみれば、建築や都市は文明的であり文化的でもあるともいえます。

文明/文化の図式を再考してみると、文化の中から文明が育ち、文明は文化に馴染み、両者は不可分な関係性

さらに文明は技術が集積し突出した事象、文化は土着的なものというイメージ

文明の恩恵は人類全体が受けられるものでもある

境界のない空を漂う雲=文明と、海域・海流の特徴を持つ海=文化のイメージ

話は戻って7月に研修で行った大阪・関西万博。

2025年大阪・関西万博のテーマは、「いのち輝く未来社会のデザイン」

展示されている内容はやはり、最新もしくはこれから期待されるテクノロジー(文明)と各国各地域の歴史と営み(文化)に大きく分けられそうです。

ただし、70年当時のように最新テクノロジーにただ期待するのではなく、これまでの人類の営みや社会のあり方を問い直し、それらとどのように付き合っていくのか。そういった価値観の深化が求められているように感じました。

左 いのち動的平衡館 右 null2

また共生、共鳴、共創といったキーワードが現すように、自分と他者が違うことを受入れ、しかしながらバラバラではなく一つの体系として共存することもテーマの一つだと感じました。

左 Better Co-Being 右 Dialogue Theater -いのちのあかし-

ただ投げかけられたメッセージは難解で答えのない問い掛けが多く、咀嚼するのに少し時間がかかりそうです。

55年前と現在では未来に対するまなざしは変化していると思います。

55年後、2080年の未来社会はどのようになっているのでしょうか。

逆に55年後の2080年を生きる人々は、この万博をどのように振り返るのでしょうか。

そう考えると、この万博を体験したことは貴重な意味を持つような気がします。

池内